为贯彻落实国家和我省《“十四五”学前教育发展提升行动计划》,引领广大幼儿园坚持以游戏为基本活动,提升教师开展游戏活动的专业素养,促进幼儿自主学习与发展,山东省教育厅组织开展了幼儿园优秀游戏活动案例征集工作。这些优秀案例展现了幼儿园课程改革的宝贵经验,具有深刻的研讨和反思价值。以下为威海市环翠区威海湾九里幼儿园案例分享。

一、活动背景

幼儿园沙水区是幼儿心中的天然游乐场。在一次沙水游戏回顾中,佐林向大家分享了自己在游戏中修建的“鱼池”,这引起了同伴们的注意。“鱼池里有鱼吗?”“鱼长大了怎么办?”“鱼池里的水多吗?”大家纷纷议论起来。教师注意到幼儿对“鱼池”游戏萌发出浓厚的探究兴趣,便借此契机给大家观看了修建鱼池的视频。

同时,幼儿也开始不断探索沙水和各种材料的不同组合玩法,“海水鱼场”游戏也由此生发。

二、活动内容与过程实录

实录一:修建“鱼场”

佐林和子赫用铲子挖出一个水坑,祥祥搬来梯子和白管,用蓝色水桶沿白管向水坑注水。豆豆则利用三个支撑架架起一根蓝色管道,利用水瓢向水坑注水。伟洺说:“这个水坑太浅,我们把梯子拿走。”

随后,一沐走上前将蓝管和红色支撑架支到水龙头下继续引水,并和同伴着手挖水渠。二十分钟后,一条Y形水渠诞生了!

伟洺将水管接在水龙头上,通过四根水管一起向水渠注水。姝涵和奕彤则将水管埋进沙子里,并说道:“埋起来不容易绊倒。”

四管齐下

节省人力

埋藏“危险”

过了一会儿,伟洺大声喊道:“大功告成,鱼池建好了,你们不能靠近。 ”豆豆拿来一条“鱼”放进鱼池里,佐林见后说:“水还是太少了,鱼会死的。”伟洺说:“那我们建一个运水管道吧!”

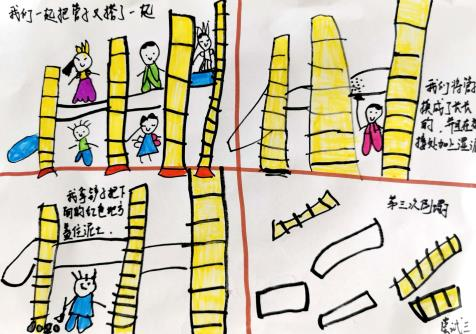

尝试一:大家齐心协力将黄色支撑架由高到低放进沙池,并将蓝管和白管混搭放在支撑架上。一沐尝试用湿沙子填充管道的连接处,但刚放上去管道便全部倒塌了。

尝试二:大家再次架起两根白管和蓝管,宸硕说:“管子太重,底座没固定住。”于是,他开始挨个固定底座,其他幼儿帮忙扶住管道。一沐紧跟其后继续用湿沙子填充在管道的衔接处,当所有人松手的那一刻,管道再次倒塌。

尝试三:大家按照刚才的结构再次将管道重新架起。佐林说:“可能是管子太短了,中间的缝隙太大。我们换一根长一点的试试。”但是,行动再次失败。

游戏分享:寻找问题,梳理经验。

问题一:游戏中你遇到了哪些问题?

佐林:我们搭的运水管道总是倒,试了好几次也不行。

问题二:为什么管道总是倒呢?

宸硕:我们试了试,好像要用底座把它固定住。

梦莹:管子太重了,要多加几个支架才可以。

子赫:接缝处可以用湿泥把它填满。

家毅:管子太多了,太多了不好搭。

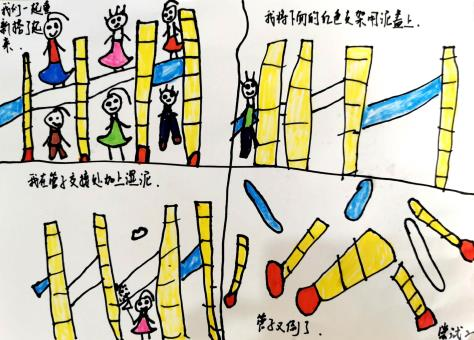

尝试四:第二天,佐林选择了两根蓝色管道,大家一起将黄色支撑架用沙子固定住底座,鸣雨又用沙子填充衔接处。10分钟后,一座长长的运输通道完成了,佳怡接来一桶水尝试了一下,大声喊道:“不错,我们可以成功运水啦!”

教师的思考:

中班幼儿在沙水游戏中以低结构材料为载体,将生活经验迁移到游戏中,通过合作来解决游戏过程中遇到的问题。过程中科学探究贯穿其中:起初从不同方位注水被否定后,幼儿敢于尝试,选择挖Y形水渠,可以看出他们乐于动手动脑探索尝试,寻找答案。“四管齐下”时,幼儿能够隐藏管道,有一定的安全意识。

修建过程中,第一次尝试,幼儿获得了“重量会影响架构” 的经验,于是幼儿加固了底座;第二次尝试,幼儿习得了“管子多少会影响架构难度”的经验。虽然第三次尝试依旧失败,但每一次尝试都让他们更加接近成功。幼儿通过不断试误、寻找解决方法,获得了具体的游戏经验和积极的情感体验。

教师的支持:

幼儿的每一次尝试都是对已有经验的迁移,也是构建新认知经验的过程。在发现问题—寻找答案—再次尝试的反复探究中,幼儿尝试了三次依旧未成功,于是教师引导幼儿将问题通过表征的方式记录下来,并鼓励幼儿相互分享、共同思考,同时引导幼儿通过观看他人游戏,进行经验的梳理、总结和迁移。

实录二:修建“加工厂”

1.制定计划,修建工厂。

豆豆:鱼都长大了,我们可以加工一下吃掉了。

梦莹:那可以再建一个加工厂,把鱼放在里面冲洗一下。

老师:那你们想建一个什么样的加工厂?

佐林:我要搭一个像长城形状的。

奕彤:我要搭一个螺旋的,这样鱼可以冲洗的更干净。

2.意见分歧,各抒己见。

面对不同的意见,教师提出采取辩论赛的形式,大家分为两组说出自己计划和原因。

佐林:长城的形状弯度会小一点,可以让鱼跑得更快。

奕彤:螺旋形状可以让鱼在管道里转圈,鱼洗得更干净。

宸硕:鱼洗得干净,需要的时间就会很长。

思妤:水流大些,鱼可以很快就被冲下去。

小小辩论手们各抒己见,场面十分激烈。在辩论的过程中,大家积极思考,发表观点,你一言我一语讲出自己的想法。

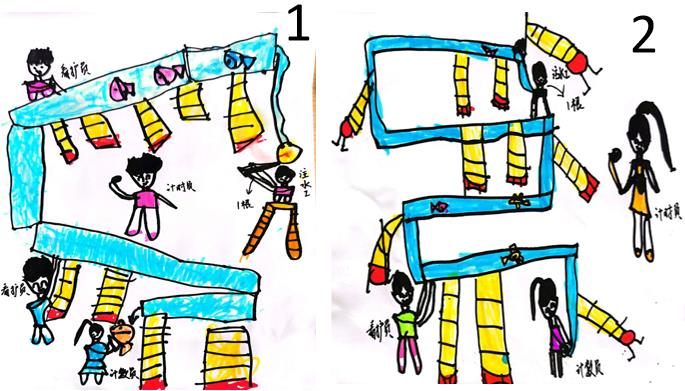

3.设计图纸,支持游戏。

搭建什么形状的加工厂成为幼儿争论的焦点,由此教师引导幼儿分成两组,将自己的想法画在纸上。

有了搭建运水管道的经验,修建加工厂更加容易,两组选择了相同的材料,按照图纸开启搭建工作。

4.分组搭建,助推游戏。

一组:宸硕发现了带有三个底座的支撑架,佳怡和佐林见后帮忙一起拔开,随后安装支撑架。思妤用手指着转弯处说:“这个地方要变换方向。”慧良听后赶忙将支撑架进行了调整,梦琦搬来白管架在上面。佐林拿起一个黄色支撑架安装到了上面,思妤一直帮忙扶着管道。通过大家的努力,工厂搭建完成。

二组:大家将所需材料全部取来。嘉悦固定底座,一诺拿起底座进行安装,豆豆将底座与支撑架衔接 ,鸣雨说:“我去搭管道,佳怡你帮我扶着,要不倒了就糟糕了!”很快,二组的加工厂也完成了。

5.小组PK,创新游戏。

老师:看到大家搭建了不同形状的加工厂,那谁的加工厂加工得更快呢?

佐林:我们比一比就知道了。

老师:如何比呢?

思妤:可以把鱼放管道上,加水看看谁的鱼最先出来谁就获胜。

晙宇:还可以计时,时间一样看谁的鱼多。

老师:怎么计时呢?

豆豆:我们班益智区有秒表呀!用它就可以。

梦莹:看看一分钟谁的鱼多谁就赢了。

老师:那大家可以尝试一下。

(1)幼儿自主分组。

两组分别选出了计时员、计数员、注水工和看护者。

(2)幼儿比赛。

第一次:佐林和祥祥在不同形状的传送带,分别用一根水管注水,并取来梯子踩在上面,比赛开始时,两组的计时员大声地喊:“快点,快点!”看护的小朋友及时扶住管子,计数员每人拿着一个筐子数着:“1、2、3……”

比赛结束,一组计数3条鱼,二组计数2条鱼,一组获胜。

第二次:

杨杨:我们可能是因为传送带太弯了,所以水跑的慢。

祥祥:我们再加一根管子,你们敢比吗?

晙宇:敢啊,那再比一次。

祥祥又接了一根水管,现在是有不同形状的传送带,一组一根水管,二组两根水管,开启了第二次比赛。

比赛结束,一组计数3条鱼,二组计数3条鱼,不分上下。

教师的思考:

游戏分享时,大家相互讨论、碰撞,游戏再一次升级,生发出搭建加工厂的游戏。幼儿分为两组,开始画图纸—搭建—比赛,有序分工合作。有了前期经验,在架构传送带时,幼儿将水管依次从高到低搭建。加工厂很快搭好了,鱼顺着传送带被运输出来。

第一次比赛结束后,二组失败了,他们并没有沮丧,而是快速找出失败的原因,再次进行游戏,游戏中他们乐于思考,敢于挑战。

教师的支持:

《3-6岁儿童学习与发展指南》中明确指出:最大限度地支持和满足幼儿通过直接感知、实际操作和亲身体验获取经验的需要。在游戏分享中,教师处于引导者角色,将问题抛给幼儿,引发幼儿思考,生发新游戏,幼儿通过尝试、发现、探索、合作,能够及时的解决所出现的问题。游戏后,教师再次引导幼儿进行表征分享,帮助他们将积累的经验运用到接下来的游戏中。

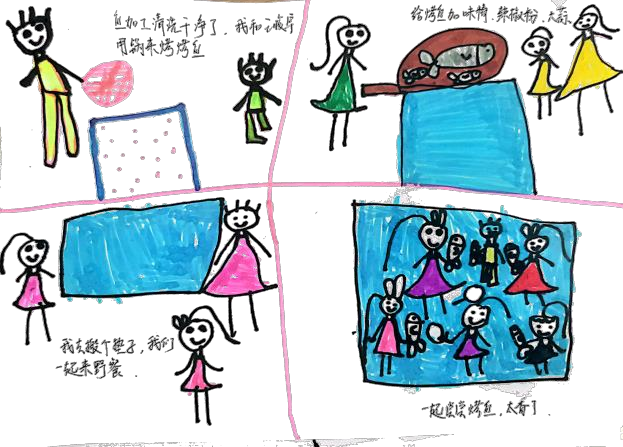

实录三:烧烤鱼“趴”

鱼加工好了,晙宇和伟廷来到大树下的木台上,晙宇将蓝色的梯形塑料放在下面,伟廷用漏网装沙子后倒入其中,晙宇拿起旁边装好鱼的锅说:“鱼上锅啦!”佐林拿着沙子撒进锅中说:“加辣椒面、胡椒粉和圆葱。”伟廷手里拿着塑料玩具说:“加大蒜还有盐。”大家一边用沙子比划一边说……

鸣雨和宸硕来到运动场借来一个蓝色的垫子铺到沙水池中,晙宇将锅和鱼端到垫子的中间,大家见后都围坐在锅的四周,每人拿起一条“吃”了起来。

教师思考:

烧烤鱼“趴”是幼儿根据已有的生活经验生发出来的游戏,幼儿将生活中制作烤鱼的过程迁移到游戏当中。烤鱼出锅后,幼儿能够创设野餐的情景,面对“没有野餐垫”的问题,幼儿敢于大胆寻求大班幼儿的帮助,表达自己的需求,表明幼儿的社会性交往能力进一步提高。

教师的支持:

幼儿的游戏是一个动态的过程,教师要充分观察了解孩子,追随孩子的经验、兴趣和需要,根据不同的游戏实际情况提供并调整游戏材料,促进孩子游戏水平的提升。幼儿游戏后的分享环节,针对游戏中出现的问题,给予幼儿适时的点拨和引导,通过交流、讨论分享游戏经验,促进游戏的变化和发展,让孩子真正成为游戏的主人。

三、活动的特点及价值所在

(一)挖掘幼儿游戏中蕴含的价值。

1.建构游戏有利于发展幼儿的手眼协调及探究能力。

幼儿利用管子和支架进行建构时,需要进行细致的架构,在此过程中,发展了幼儿的观察力、想象力、创造力,以及设计构思的能力。此外,沙水游戏对于幼儿的手部协调能力具有较大的挑战。幼儿在实践中重复练习这些动作,提升了手部动作的协调性和精准性。幼儿分工合作,在玩的过程中,增强与同伴合作的意识,积累交往经验。

2.游戏有助于提升幼儿解决问题的能力,养成良好品质。

游戏过程中,幼儿在每个环节都遇到了不同的问题。面对困难与挑战,幼儿经历了“发现问题—提出想法—验证猜想—解决问题”的探索过程,这个过程正是游戏给幼儿创造 “最近发展区”的过程。游戏中幼儿积极主动、认真专注、不怕困难、敢于探究和尝试,乐于想象和创造,奠定了良好的意志品质。

(二)适宜的支持促进幼儿自主学习。

1.学会放手,鼓励自主探索。

幼儿在修建鱼场、加工厂时,通过多次尝试依旧未能成功。教师利用游戏后的分享环节,通过交流、讨论等形式及借助其他幼儿的成功经验,帮助幼儿梳理未成功的原因,同时也给予幼儿独立解决问题的时间和空间。

2.迁移经验,创造多样玩法。

游戏对于幼儿来讲是快乐的,游戏中的幼儿收获了积极的情感体验。幼儿通过想象,以及以人代人、以物代物、情景转换等方式,将生活中养鱼—捕捞—制作美食等活动进行了有效的经验迁移,自由、自发、自主地创造出与众不同的游戏玩法。

3.调整材料,满足游戏需求。

在游戏中,教师不仅准备了沙水游戏建构所需的游戏材料,还提供了支撑架、管子等为幼儿探索和尝试提供了更多可能,根据幼儿在讨论中提出的解决方法,教师还及时添加了他们需要的材料,满足幼儿尝试验证的需要,材料的多样性和调整的及时性,为幼儿的深入探索提供了物质上的保障。

(三)基于幼儿的自发游戏生成课程内容。

幼儿的自发的游戏中蕴含着幼儿的真实兴趣和教育契机。教师要善于发现幼儿游戏中蕴含的生长点,生成幼儿感兴趣、需要的课程,如何让幼儿了解“水的流动性 ”,如何去感受材料间的架构关系,由此教师时刻关注幼儿的兴趣和“最近发展区 ”,判断课程是否适宜,把握好课程延伸的程度和时机。

(四)家长支持将幼儿自主游戏推向深入。

教师和家长要了解幼儿学习与发展的基本规律和特点,建立对幼儿发展的合理期望,实施科学的保育和教育。借此契机,教师及时将“海水鱼场”游戏进程分享给家长,鼓励家长为幼儿的游戏提供材料支持,同时教师会与家长沟通游戏中出现的问题,鼓励家长利用亲子小实验及网络搜索等途径,与幼儿进行探索。在此过程中,家长对自主游戏的内涵精神与外延有了更加深入、具体的了解,家园之间关系也更加密切。